あなたは知らずに「太りやすい体」を作っていませんか?

「あれ?昨日よりも1kg増えてる…」

朝、何気なく体重計に乗ったあなた。昨夜の飲み会で楽しく食事をした翌朝、恐る恐る体重計に乗ると…数字が昨日よりも増えていました。

「せっかく頑張ってきたダイエットが…」

落ち込む気持ちはよくわかります。

でも、ちょっと待ってください。

その体重増加、実は脂肪になる前に食い止められるんです!

あなたは「食べたものがすぐに脂肪になる」と思っていませんか?実は、食べたものが体脂肪として定着するまでには時間がかかります。この「タイムラグ」を利用すれば、食べ過ぎた後でも対策を打つことができるのです。

ダイエット中でも、ついつい食べ過ぎちゃうことはあります。特に外食したりお酒を飲んだりすると、せっかくのダイエットも忘れて、次から次へと食べ物を口に運んでしまいがちです。

そして翌日…。体重計に乗るとびっくりするような数字が表示され、ガッカリして落ち込んでしまう。そんな経験はありませんか?

でも、食べ過ぎてしまうのは仕方がないんです。人間、食べることが好きなのですから。大切なのは、落ち込むことより、食べ過ぎてしまった後に何をするかです。そして消化を良くすることが、実は食べ過ぎ解消の大きな鍵となるのです。

驚きの事実:食べたものが脂肪になるまでの「48時間の法則」

栄養学の専門家によると、私たちが口にした食べ物が実際に体脂肪として蓄積されるまでには約2週間かかると言われています。

「えっ?2週間もあるの?」

そう思いましたか?確かに2週間あれば余裕がありそうですが、実は食べ過ぎた後の「48時間」が最も重要なのです。

なぜなら、食べ過ぎた直後48時間以内の対策が、その後の脂肪蓄積に大きく影響するからです。

「2週間もあるから大丈夫」と思って何もしないと、その間に食べ過ぎた分のカロリーはどんどん脂肪として蓄積されていきます。

山田健康クリニックの栄養士である山田先生は「食べ過ぎた直後48時間の過ごし方で、体重増加をかなり抑えることができます。この時間帯に体は食べたものを処理しようと頑張っているので、その助けをしてあげることが重要です」と話しています。

つまり、食べ過ぎた後に落ち込んでいる暇はありません。すぐに行動を起こしましょう!

脂肪にさせない4つの裏ワザ、完全公開!

では、具体的にどうすれば食べたものを脂肪にさせずに済むのでしょうか?今から紹介する4つの裏ワザを実践すれば、あなたの体は見違えるように変わるはずです。

裏ワザ1:48時間以内に食べ過ぎを調整する魔法の方法

「昨日食べ過ぎちゃった…」

そう思ったら、まず次の48時間で調整することを考えましょう。ただし、極端な断食や過度な運動は逆効果です。バランスの取れた調整が鍵となります。

具体的な48時間調整プラン

- 1日目:軽い消化促進日

- 朝食:温かいお味噌汁と少量の玄米

- 昼食:蒸し野菜と少量のタンパク質(鶏むね肉や豆腐など)

- 夕食:スープと温野菜

- 水分:常温の白湯やハーブティーを1日2リットル程度

- 2日目:緩やかな回復日

- 朝食:ヨーグルトと果物

- 昼食:サラダと少量の玄米、タンパク質

- 夕食:普段の7割程度の量の通常食

- 運動:軽いウォーキングや腹式呼吸を取り入れる

この2日間のプランで、食べ過ぎた分のカロリーをバランス良く調整できます。極端な食事制限は体の防衛本能を刺激してしまい、かえって脂肪を溜め込みやすくなるので避けましょう。

松田さん(32歳、会社員)の体験談:「飲み会の翌日、いつもは落ち込んでドカ食いしてしまっていましたが、この48時間調整法を知ってからは翌日から意識的に食事を見直すようになりました。すると、2日後には体重が元に戻るだけでなく、むしろ調子が良くなることに気づきました!」

食べ過ぎて体重が増えたとしても、48時間以内に適切な対策を取れば、脂肪として定着する前に調整することができるのです。食べ過ぎた翌日こそ、冷静に、そして前向きに対応することが大切です。

48時間調整の科学的根拠

食べ過ぎた後に体重が増えるのは、主に以下の理由からです。

- 食べ物自体の重さ

- 水分の貯留(特に塩分の多い食事後)

- 未消化の食物がまだ消化管内にある状態

実際の脂肪増加はこれらとは別に、時間をかけて進行します。消化と代謝のプロセスを通じて、余剰カロリーが脂肪細胞に取り込まれるまでには時間がかかります。この間に適切な対策を取ることで、脂肪蓄積を最小限に抑えることができるのです。

「ただし、この48時間調整法は一時的な食べ過ぎに対する対策であり、常習的な過食の解決策ではありません」と山田栄養士は警告します。「規則正しい食習慣を身につけることが最も重要です」。

裏ワザ2:胃腸をスーパーエンジンに変える整え方

「代謝を上げて痩せやすい体に…」と思っている方は多いでしょう。その鍵を握るのが、実は胃腸なのです。

胃腸の調子が悪いと、次のような悪循環に陥ります。

- 基礎代謝の低下

- 免疫力の低下

- 便秘や下痢の発生

- むくみや冷えの悪化

- 血行不良による栄養素の運搬障害

これらすべてが、脂肪を溜め込みやすい体質を作り上げてしまうのです。

胃腸を整えるゴールデンルール

- 温かい食べ物・飲み物を優先する

冷たいものを摂ると、胃腸は一時的に機能が低下します。これは体が冷たいものを体温に温めようとするためにエネルギーを使うからです。

夏でも飲み物は常温を選び、アイスクリームなどの冷たいデザートは食後すぐではなく、時間を空けて食べるようにしましょう。

消化器内科の田中医師によると、「冷たい飲食物が体内に入ると、胃腸の血管が収縮し、血流が悪くなります。その結果、消化酵素の分泌が減少し、消化能力が低下します。特に食後のアイスクリームは、消化プロセスを一時的に停止させることもあるのです」。

- 腸活に効くストレッチを日課にする

お腹周りのストレッチは胃腸を刺激し、消化機能を向上させます。特におすすめなのは次の簡単エクササイズです:

- 立った状態で腰に手を当て、上半身を右に5秒間、左に5秒間ゆっくりとひねる

- 膝を高く上げるその場足踏みを30秒間行う

- 四つん這いになり、お腹を凹ませたり膨らませたりする呼吸法を10回繰り返す

これらは1日3分程度で効果があるため、朝の準備時間や夜の就寝前に取り入れやすいでしょう。

理学療法士の佐藤先生は、「腸は第二の脳とも言われており、適切な刺激を与えることで全身の健康状態が改善します。特に腹部のマッサージ効果があるストレッチは、腸の蠕動運動を促進し、便秘解消や消化促進に役立ちます」と説明しています。

- 食後30分は安静に過ごす

食後すぐの激しい運動や入浴は避けましょう。なぜなら、これらの活動は胃腸に向かうはずの血液を筋肉や皮膚に奪われてしまうからです。

食後はリラックスした状態で30分程度過ごし、その後に活動を始めるのが理想的です。この時間、軽く部屋の中を歩く程度の活動なら問題ありません。

「食後すぐの運動は、血流が消化器から筋肉へと移動するため、消化不良を起こしやすくなります」と消化器専門医の鈴木医師。「特に激しい運動や熱いお風呂は、食後1時間は避けるべきです」と警告しています。

佐藤さん(45歳、主婦)の体験談:「昔から冷たいものが大好きで、夏は特にアイスコーヒーを一日中飲んでいました。しかし、胃腸の調子が悪くなり、常に疲れを感じるように。温かい飲み物に切り替えて1週間後、驚くほどエネルギッシュになり、便秘も解消されました!今では夏でも麦茶は常温で飲んでいます。」

裏ワザ3:消化力を120%引き出す食事テクニック

私たちの食事の仕方も、実は消化に大きく影響しています。消化が良くなれば、余分なエネルギーを燃焼に回すことができ、脂肪燃焼効率もアップします。

「消化」というと地味なイメージがあるかもしれませんが、実はダイエットの成功に直結する重要な要素なのです。消化が悪いと、食べたものから栄養素を十分に吸収できず、体は「飢餓状態」と勘違いして、より多くのカロリーを脂肪として蓄えようとします。

国立健康栄養研究所の田中博士によると、「消化力の低下が基礎代謝の低下につながり、それが年齢とともに太りやすくなる原因の一つになっています。特に35歳を過ぎると、意識的に消化力を維持する努力が必要です」とのこと。

即実践できる消化促進テクニック

- 一口30回噛む習慣をつける

早食いは消化不良と食べ過ぎの原因になります。逆に、しっかり噛むことで次のようなメリットがあります。

- 唾液の分泌が増え、消化酵素が食べ物をあらかじめ分解

- 脳が満腹感を認識する時間的余裕ができる

- 咀嚼自体がカロリー消費になる(噛む回数が増えるほどエネルギー消費量アップ)

- 味覚が満足するため、少ない量でも満足感を得られる

毎食、最初の3口だけでも意識して30回噛むように心がけると、自然と他の部分も丁寧に噛むようになります。

実は、食事中の咀嚼によるカロリー消費は無視できない量です。研究によると、しっかり噛むことで一食あたり10〜15カロリー余分に消費できるとされています。これは一見少ないように思えますが、1日3食で計算すると月に900〜1350カロリー、年間では1万以上のカロリー消費につながります。体重1kgの脂肪は約7000カロリーですので、噛む習慣だけで年間1.5kg以上の減量効果が期待できるのです。

歯科医の高橋先生は、「しっかり噛むことは、消化だけでなく脳の活性化にも効果があります。また、顔の筋肉も鍛えられるため、フェイスラインの引き締め効果も期待できます」と多くのメリットを指摘しています。

- 食事中の水分は必要最小限に

多くの水分と一緒に食事をすると、胃液が薄まって消化能力が低下します。理想的なのは。

- 食事の30分前に一杯の水を飲む

- 食事中は小さな一口で必要な時だけ飲む

- 食後30分経ってから水分を多めに摂る

この方法で胃液の濃度を保ち、消化力を最大限に発揮させることができます。

消化と水分の関係についての興味深い事実として、胃液は非常に強い酸性(pH1.5〜3.5)を保っていることが重要です。この強い酸性環境が食物中のタンパク質分解や細菌の殺菌に不可欠なのです。冷たい水をたくさん飲むと、胃液のpHが上昇(酸性度が下がる)し、消化酵素の働きが弱まります。

「水分の取り方一つで消化効率が大きく変わります」と胃腸科医の木村先生。「特に食事中の大量の水分摂取は避け、食間に十分な水分を取るよう指導しています」。

- 体内時計に合わせた食事タイミング

人間の体には「体内時計」があり、これに合わせて消化酵素の分泌が調整されています。毎日同じ時間帯に食事をすることで、体はその時間に合わせて消化の準備を始めます。

理想的な食事時間の目安:

- 朝食:起床後1時間以内

- 昼食:12時〜13時

- 夕食:19時までに終える

この時間帯に合わせられない場合でも、毎日のばらつきを30分以内に抑えることが重要です。

時間生物学者の伊藤教授は、「体内時計は食事時間によってリセットされます。不規則な食事時間は体内時計の乱れを引き起こし、消化酵素の分泌タイミングも乱れます。結果として消化不良や代謝の低下を招きます」と説明しています。

- 食後の姿勢にも注意を払う

食後の姿勢も消化に大きく影響します。食後すぐに横になったり、猫背で座ったりすると、胃に余計な圧力がかかり、消化不良や逆流性食道炎を引き起こす可能性があります。

理想的な食後の姿勢は:

- 背筋を伸ばした状態で座る

- 食後すぐの横臥を避ける

- 必要であれば、左側を下にして横になる(胃の解剖学的位置から、左側が下になる姿勢が最も消化に有利)

東京医科大学の消化器内科の木村教授によれば、「食後の姿勢は消化効率に直接影響します。特に、食後すぐに右側を下にして横になると、胃の内容物が十二指腸に流れにくくなり、消化不良や胃もたれの原因になります」とのことです。

中村さん(28歳、デザイナー)の体験談:「仕事が忙しくて、いつも食事を急いで済ませていました。同僚に『一口30回噛む』ことを勧められ、最初は時間がかかって面倒でしたが、1週間続けるうちに胃もたれが減り、食事量も自然と減りました。今では噛むことで食事を『味わう』楽しさを知り、食事時間が日々のリフレッシュになっています。」

裏ワザ4:消化力を倍増させる秘密の技

最後に紹介するのは、東洋医学の知恵と現代の健康法を組み合わせた、消化力を高める特別なテクニックです。これらの方法は科学的な裏付けがありながらも、日常生活ではあまり知られていない「秘密の技」といえるでしょう。

胃のストレッチで消化力アップ

胃も筋肉の一種です。適切に伸ばすことで機能が向上します。実は、胃の周囲には「迷走神経」という重要な神経が走っており、この神経が適度に刺激されることで消化機能が活性化します。

簡単胃ストレッチの方法:

- 床に柔らかい枕やクッションを置く

- 仰向けになり、枕を胃の位置(みぞおちの少し下)に当てる

- 両手を頭の上に伸ばし、全身を気持ちよく伸ばす

- この状態で深呼吸を5回繰り返す

- 朝晩それぞれ1回、1分程度で完了

このストレッチは胃の血流を促進し、消化器官の動きを活性化します。また、横隔膜の動きも促すため、腹式呼吸の効果も得られます。

胃ストレッチを行う最適なタイミングは、食前の空腹時または食後2時間以上経過した時間帯です。食直後に行うと、胃の内容物が食道に逆流する可能性があるため避けましょう。

消化器専門医の鈴木医師によると、「このようなストレッチは、胃の周囲の筋肉を柔らかくし、胃の運動性を高める効果があります。特に、デスクワークが多く姿勢が固定されがちな現代人には非常に有効です」とのことです。

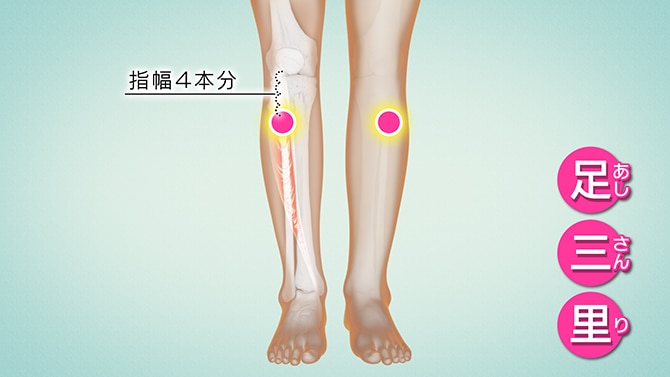

足三里(あしさんり)で内臓機能を活性化

3000年以上の歴史を持つ東洋医学で重視されてきたツボの一つが「足三里」です。このツボは消化器系の機能改善に効果があるとされています。現代医学の研究でも、足三里への刺激が消化器系のホルモン分泌を促進することが確認されています。

足三里の見つけ方と刺激法:

- 膝のお皿の下にあるくぼみを見つける

- そこから指4本分(約5cm)下に位置する、すねの外側のくぼみが「足三里」

- 親指で5〜10秒間、心地よい強さで押す

- 朝晩各3回ずつ刺激する

このツボ押しは食べ過ぎた後だけでなく、普段から行うことで消化器系の機能を高め、代謝アップにつながります。

足三里は「胃の遠隔操作スイッチ」とも呼ばれ、このツボを適切に刺激することで胃腸の働きを活性化させることができます。医学的には、このツボを刺激することで迷走神経を通じて胃腸の蠕動運動(食べ物を送り出す動き)を促進すると考えられています。

東洋医学専門医の斎藤先生は「足三里は体のエネルギーの流れを整えるという東洋医学的な効果だけでなく、自律神経系に働きかけることで実際に消化機能を高めることが現代医学的にも確認されています」と説明します。

高橋さん(50歳、教師)の体験談:「年齢とともに消化機能が落ちてきたのを感じていました。足三里のツボ押しを毎朝の習慣にしたところ、お腹の張りが減り、食後の眠気も改善されました。特に食べ過ぎた翌日にこのツボを押すと、体が軽くなる感覚があります。」

消化を助ける呼吸法

東洋医学では古くから、呼吸法が内臓機能の活性化に効果があると考えられてきました。特に「腹式呼吸」は、横隔膜の上下運動によって腹部内臓に緩やかなマッサージ効果をもたらします。

消化促進のための腹式呼吸法:

- 床に仰向けになるか、椅子に深く腰掛ける

- 手を軽くお腹の上に置く

- 鼻から息を吸いながら、お腹をゆっくりと膨らませる

- 口から息をゆっくりと吐きながら、お腹をへこませる

- このサイクルを10回繰り返す

この呼吸法を1日2回、特に食前に行うと効果的です。腹式呼吸は副交感神経を優位にし、「リラックス・消化モード」の状態に体を導きます。また、横隔膜の動きによって内臓が刺激され、血流が改善することも消化力向上に役立ちます。

呼吸法の専門家である山口先生によると、「多くの現代人は浅い胸式呼吸をしがちで、これが内臓機能の低下につながっています。腹式呼吸を習慣化することで、消化器系の機能だけでなく、自律神経のバランスも整い、ストレス軽減にもつながります」とのことです。

48時間で体が変わる!実際の1日スケジュール

これまでの4つの裏ワザを効果的に実践するための、食べ過ぎた後の48時間の過ごし方を具体的にご紹介します。このスケジュールは、消化を助け、脂肪蓄積を最小限に抑えるよう設計されています。

1日目(食べ過ぎた翌日)

朝:

- 起床後、温かい白湯を1杯

- 胃ストレッチを5分間

- 軽い朝食(温かいお粥やスープ)をゆっくり噛んで食べる

- 食後は足三里のツボ押し

昼:

- 消化に良い温野菜中心の食事

- 一口30回噛むことを意識

- 食事中の水分は最小限に

- 食後30分は安静に過ごす

夕:

- 夕食は19時までに済ませる

- 消化に良いスープや蒸し料理を中心に

- 食後1時間後に軽いウォーキング20分

- 就寝前に再度足三里のツボ押しと胃ストレッチ

2日目

朝:

- 起床後すぐに腹式呼吸と胃ストレッチ

- 朝食は発酵食品(ヨーグルトなど)を取り入れる

- 足三里のツボ押し

昼:

- 消化促進効果のある生姜を取り入れた食事

- 一口30回噛むことを継続

- 食後に5分間のお腹周りストレッチ

夕:

- 通常の7割程度の量の夕食

- 温かい食べ物を中心に

- 就寝前のリラックスタイムに足三里刺激

この2日間のスケジュールを実践することで、食べ過ぎた食事が脂肪として定着する前に、効率よく消費することができます。

山本さん(43歳、営業マネージャー)の体験談:「仕事の付き合いで週に2回は飲み会があり、どうしても食べ過ぎてしまいます。この48時間スケジュールを知ってからは、翌日から意識的に実践するようにしました。すると、以前のように体重が増え続けることがなくなり、むしろ少しずつ減ってきています。何より、胃腸の調子が良くなって体が軽く感じられるようになりました。」

あなたの体が感謝する、新習慣のススメ

これまで紹介した4つの裏ワザは、食べ過ぎた後の対策だけでなく、日常的に取り入れることで「太りにくい体質づくり」にも役立ちます。

日常に取り入れるコツ

- 朝のルーティンに取り入れる

- 起床後の白湯習慣

- 朝食前の胃ストレッチ

- 出勤前の足三里刺激

- 食事の質を変える小さな一歩

- 週3日は温かい朝食に切り替える

- 冷たい飲み物を常温に変える

- 一日一食は30回噛むことを意識する

- 習慣化のためのアプリ活用

- 食事時間記録アプリで体内時計を整える

- リマインダーアプリで噛む回数を意識する

- 健康管理アプリで消化状態を記録する

これらの習慣を少しずつ取り入れることで、「食べても太りにくい体質」を手に入れることができます。

伊藤さん(38歳、営業職)の成功体験:「仕事柄、接待や飲み会が多く、体重管理に悩んでいました。この4つの裏ワザを知り、特に『48時間調整法』と『胃腸を整える方法』を習慣にしたところ、月に4〜5回ある飲み会があっても、体重が増えなくなりました。何より胃もたれや倦怠感がなくなり、仕事のパフォーマンスも上がりました!」

習慣化のためのステップバイステップガイド

これらの習慣を日常に取り入れるのは、最初は少し面倒に感じるかもしれません。しかし、小さな一歩から始めることで、無理なく継続できるようになります。

ステップ1:まずは1週間、以下の3つだけを実践してみましょう

- 朝起きたら白湯を飲む

- 夕食は一口目だけでも30回噛む

- 食後30分は激しい運動を避ける

ステップ2:慣れてきたら、さらに以下を追加

- 毎朝5分間の胃ストレッチ

- 食事の時間を毎日±30分以内に固定

- 冷たい飲み物を避け、常温か温かいものを選ぶ

ステップ3:生活に定着してきたら、さらにレベルアップ

- 足三里のツボ押しを朝晩の習慣に

- 食事は野菜→タンパク質→炭水化物の順で食べる

- 食後の正しい姿勢を意識する

小さな変化を少しずつ積み重ねることで、無理なく習慣化することができます。すべてを一度に始めようとすると続かないので、まずは自分にとって取り入れやすいものから始めましょう。

今日から始める、あなたの新しい健康習慣

食べ過ぎてしまうのは誰にでもあること。大切なのは、そのあとの対応です。

今回ご紹介した4つの裏ワザをまとめると…。

- 食べ過ぎた後の48時間で適切に調整する

- 食べ過ぎた直後から行動を起こすことが重要

- 極端な断食や過度な運動は避け、バランスの取れた調整を心がける

- 食べ過ぎた直後48時間の食事内容と過ごし方が鍵

- 胃腸の働きを整えて代謝を高める

- 冷たいものより温かいものを選び、内臓を冷やさない

- 腸活ストレッチを日常に取り入れ、消化器官の血流を改善する

- 食後30分は激しい運動や入浴を避け、消化に集中させる

- 消化力を最大限に引き出す食事テクニック

- 一口30回以上噛み、唾液の消化酵素を十分に活用する

- 食事中の水分は最小限に抑え、胃液を薄めない

- 毎日同じ時間帯に食事をし、体内時計を整える

- 食後の姿勢にも気を配り、消化を助ける

- 胃ストレッチや足三里のツボ押しで消化力をブーストする

- 胃のストレッチで血流を促進し、消化器官の動きを活性化

- 足三里のツボ押しで胃腸の機能を高める

- 腹式呼吸で内臓機能を活性化

これらは難しい方法ではなく、日常生活の中で少しずつ取り入れられるものばかりです。

健康的な食生活の基礎づくり

消化力の向上は、単に食べ過ぎを解消するだけでなく、健康的な食生活の基礎となります。自然と食べる量が適正になり、栄養素の吸収効率も上がるため、少ない食事量でも栄養バランスが整いやすくなります。

また、胃腸の調子が良くなると、食事の満足感も高まります。結果として、無意識の間食や感情的な食べ過ぎが減少し、自然と健康的な食習慣が身につくのです。

「消化力アップは、ダイエットだけでなく、健康寿命の延伸にもつながります」と予防医学の専門家である木村先生。「特に40代以降は、意識的に消化機能を高める習慣を取り入れることが大切です」とのことです。

食べることを楽しみながら健康に

「ダイエット」というと、つい食事制限をイメージしがちですが、本来の意味は「適切な食生活」です。今回ご紹介した方法は、食べることを楽しみながらも、その後の体への影響を最小限に抑える知恵と言えるでしょう。

食べることを我慢するのではなく、食べた後のケアに重点を置くことで、心理的なストレスも少なく、長続きする健康習慣を築くことができます。特別な日の食事や付き合いの席での食事も、適切なアフターケアを行うことで、罪悪感なく楽しむことができるのです。

食べることを楽しみながらも、健康的な体を維持する—それが本当の意味での「食を楽しむ生活」ではないでしょうか。

あなたの体は、これからの48時間のケアを待っています。今日から、新しい習慣をスタートさせてみませんか?

まとめ

いかがだったでしょうか?食べたものを脂肪にさせないためには、以下の2つが大切だということがおわかりいただけたと思います。

- 食べ過ぎた時には、食事量を抑えたり運動したりして、48時間以内に調整する

- 胃腸が消化しやすい生活や食習慣を身につけ、日常的に管理する

ダイエット中でも食べ過ぎてしまうことはあります。食事の内容に気を付けていても、何気ない食事の仕方で脂肪がたまりやすくしてしまうこともあります。

食べ過ぎてしまったり、最近お腹の調子が悪いと感じた時には、ぜひこの記事を参考にしていただければと思います。

そして何より大切なのは、継続することです。一度や二度の実践では大きな変化は見られません。しかし、これらの方法を日常習慣として取り入れていくことで、少しずつ「太りにくい体質」へと変わっていくのです。

健康的な体づくりに、近道はありません。小さな習慣の積み重ねが、やがて大きな変化をもたらします。今日から、あなたも「消化力を高める健康習慣」をスタートしてみませんか?